国家大宗淡水鱼体系专家叶章颖教授赴巴南指导工厂化循环水渔业发展

--

国家大宗淡水鱼体系专家叶章颖教授赴巴南指导工厂化循环水渔业发展

--

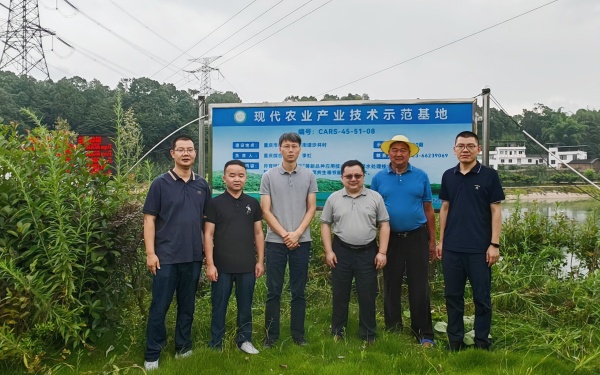

为推动水产养殖模式转型升级,提升设施渔业智能化水平,2025年6月26日,国家大宗淡水鱼产业技术体系智能化养殖岗位科学家、浙江大学叶章颖教授率领团队,深入巴南区重庆网联淡水鱼养殖场(重庆市巴南区异育银鲫市级良种场)开展专项技术指导。市水产总站资源养护科科长周春龙、国家大宗淡水鱼产业技术体系重庆综合试验站巴南示范区负责人杨超全程陪同。

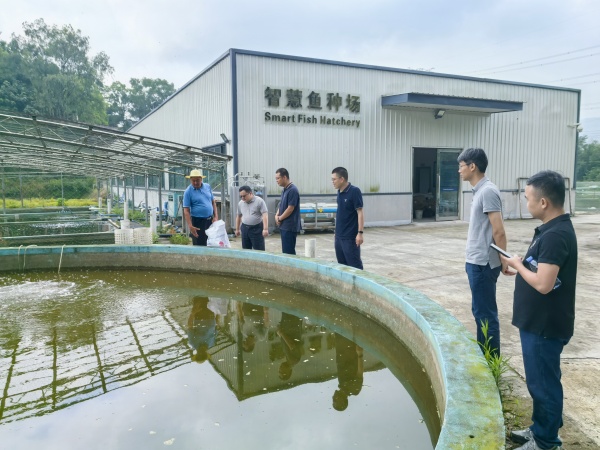

叶章颖教授一行实地考察了该养殖场的核心生产设施,重点查看了工厂化循环水养殖车间的运行情况以及配套的“沉淀池-曝气池-生态净化池”尾水综合治理系统(即“三池一滩”模式)。考察过程中,叶教授详细询问了该养殖场在由传统苗种繁育向现代化工厂化循环水苗种繁育模式转型过程中所面临的各项技术与管理挑战,并与场方技术人员进行了深入交流。

针对养殖场当前面临的关键问题和未来发展需求,叶章颖教授提出了具有针对性的三点核心指导意见:

一是强化水质精细化管理,保障系统稳定运行。叶教授着重强调水质是工厂化循环水养殖的生命线。他指出,必须确保养殖池内溶解氧持续充足,以满足高密度养殖下鱼类的呼吸需求;生化池曝气需均匀高效,为硝化细菌等有益微生物创造最佳工作环境;回水中的关键污染物指标,尤其是氨氮、亚硝酸盐指标必须严格控制在安全阈值以内,这是防止鱼类应激、疾病暴发和保证生长性能的前提。

二是推进智慧化精准投喂,优化投入产出效益。针对饲料成本占养殖总成本比重大的特点,叶教授建议养殖户科学测算智能投饲设备的投入产出比。他表示,对于具备一定规模和条件的养殖主体,推广应用全自动料线投饲系统是降本增效的重要途径。这类系统能基于鱼类摄食行为、生长阶段及环境参数实现精准、定时、定量投喂,可有效减少饲料浪费、改善水质、提升鱼类生长均匀度和饲料转化率。

三是采用高性价比智能监测设备,实现关键指标可控。在水质监测设备选型方面,叶教授给出了实用建议。他认为,在线溶氧仪是实现水质智能化监控的基础和关键设备,当前市场已有众多价位在千元以内、性能稳定可靠的国产化产品,其性价比极高。实时、连续监测溶氧变化,能够为及时调整曝气、投喂策略提供直接依据,是保障系统安全、提升管理效率不可或缺的工具。

在指导总结时,叶章颖教授特别指出,智能渔业设备的推广普及,其核心在于用户导向。他强调:“我们推广的智能设备,必须是养殖户真正‘用得上、用得起、用得好’的。这意味着设备价格要亲民,操作要简便直观,即使年龄在60岁以上的资深渔民,也能轻松地通过手机APP等移动终端进行日常监控和操作。”只有满足这些条件,智能化技术才能真正落地生根,惠及广大养殖从业者,推动产业高质量发展。

叶章颖教授一行在示范基地合影

叶章颖教授一行查看养殖场设施

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站